标题: 规划新知(12.17):淮安市清江浦区城乡空间发展实施规划 [打印本页]

作者: admin 时间: 2019-12-19 15:21

标题: 规划新知(12.17):淮安市清江浦区城乡空间发展实施规划

国匠城【规划新知】栏目,旨在为大家发掘整理行业新知识,带大家一起增加知识储备,每日汇总,共同学习。欢迎大家加入国匠规划学社讨论。更多内容可至国匠城、规划云网站查看。

█ 首先为大家分享的是淮安市清江浦区城乡空间发展实施规划的相关创新点

文章提出“面向实施”针对性地展开问题研究,直面本层次空间规划的核心性诉求;明确“上下传导”的架构衔接逻辑、发挥本层次空间规划的体系性作用;倡导“渐进创新”的编制思路,真正体现国土空间规划改革的科学性和创新性。以《淮安市清江浦区城乡空间发展实施规划》为例,对过渡期面向实施的区县级国土空间总体规划的编制进行了实质性的探索。

笔者提出,立足清江浦区的实际需求和生态优先、绿色发展的国土空间规划要求,对其未来空间发展进行了研究和探索,以期在全面指导高质量发展的同时,也为区县级国土空间总体规划的探索提供“清江浦创新思考”。

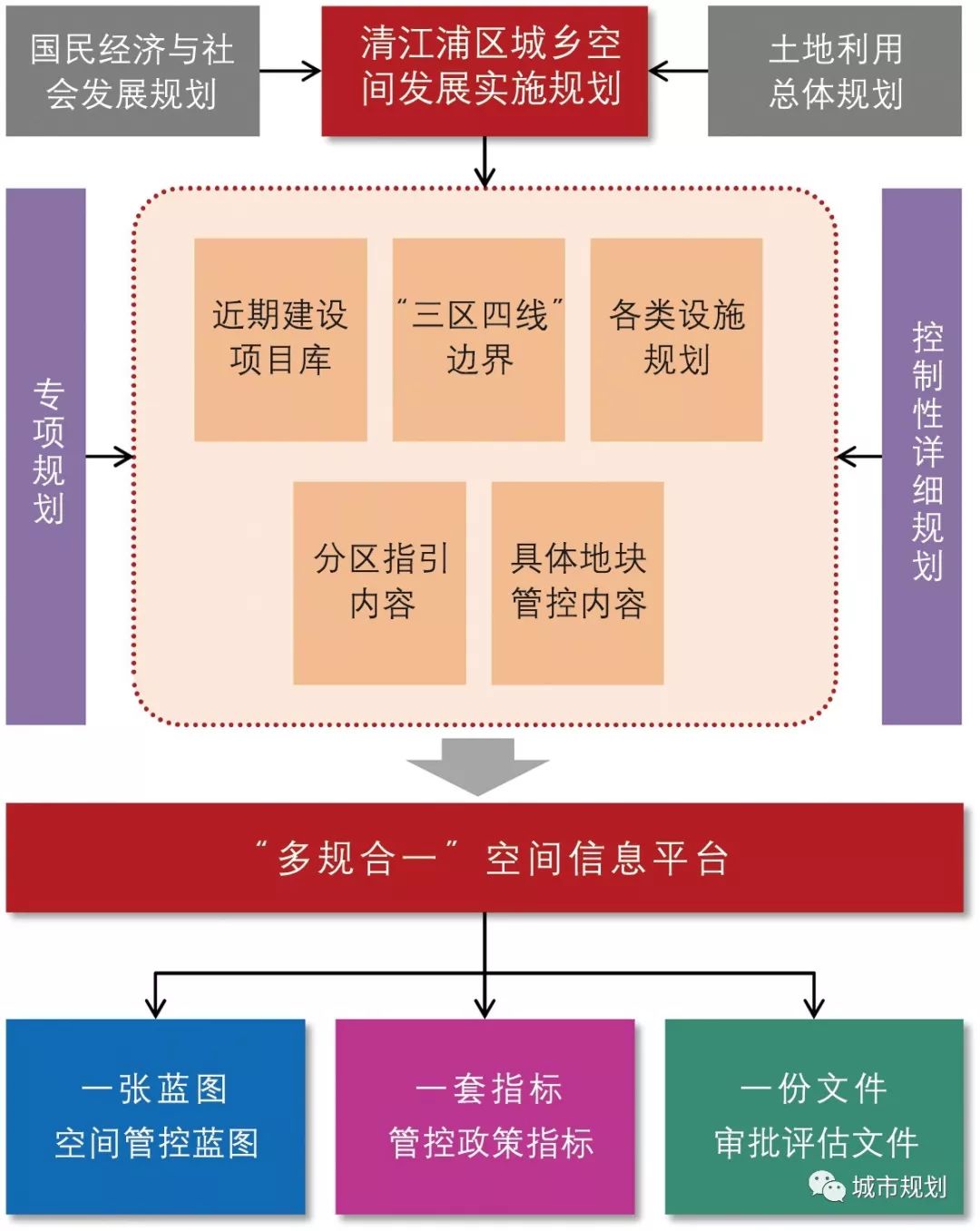

“支撑”创新:成果构架与表达创新:

- 构建“1+3”创新成果体系;

- 创新空间布局总图表达;

构建实施-评估机制。

清江浦区城镇空间规划

清江浦区“多规合一”空间信息平台

清江浦区规划实施评价考核模型

█ 第二篇为大家分享关于养老设施供需平衡的文章,来自清华同衡

中国养老虽然以居家养老为主,但是由于人口基数大,机构养老的需求仍然很大。当前,中国机构养老的供给与需求现状呈现出极端不平衡状态,养老机构划分方法不适用于分析养老床位的供给和需求,大多机构同时收养自理程度不同、养老需求不同的老年人。只有提出更精确的划分方法,才能有针对性地对每种床位有效需求提供测算。本文综合考虑了老年人养老意愿、老年人身体状况、老年人经济承受能力三个因素,提出了估算各地区9类养老床位有效需求的计算公式。

机构养老设施的类型划分:

养老机构的功能分类,是指根据每个养老机构的收住老人所需要帮助和照料的程度,对养老机构的照料功能进行科学分类。科学的机构养老服务分类十分必要。文章提出结合养老机构护理类型及老年人经济承受能力的划分机构养老的床位类型的新方法,将市面上的养老机构床位划分为9种类型。

新的划分类型可以解决我国目前混合型养老机构无法归类的问题,清晰明了地区分开各种类型的机构养老床位,有利于相关机构的管理。同时,后续能够以此分类作为标准,分别估算出老年人对不同类型养老床位的需求。

表1 根据中国老年人群经济支付能力划分的养老机构类型

图 1 机构养老床位类型划分

不同机构养老设施的价格确定:

目前,在中国尚无一套明确的养老机构收费标准。国家规定,政府投资兴办养老机构区分服务对象实行不同收费政策,民办养老机构服务收费标准完全由市场形成。对于政府兴办的养老机构,我们必须根据服务对象来确定床位收费价格;针对民办养老机构,更加无法使用一套收费标准来确定不同类型机构养老床位的具体价格。因此,本研究采用实际调查法分别确定已经划分的不同类型的养老床位价格。

图 2 全国各省(市、自治区)不同类型机构养老床位价格空间分布

█ 大家可能听说过“空间绩效”的概念,但是并未深入了解,这篇文章为大家介绍了苏州市大都市外围地区空间绩效评价及演化机理

空间绩效评价相关研究:

“绩效”一词综合表述了效益与效率两层含义,最早来源于管理学,是企业管理的一种手段,用于评判员工的工作效率或者企业的发展效益。绩效多被应用于经济学、社会学和管理学等社会学领域。

国外对绩效的研究起步较早,早期多集中于土地经济效益评价,如德国的农耕经济评级体系,美国的土地经济效益分级评价等;20 世纪90 年代以来集中于从城市经济、社会发展和生态环境等方面构建可持续发展评价体系。

我国在20世纪80年代开始关注空间效率与经济效益关系的相关研究。随着近年来都市区化进程的加快,城市蔓延产生用地粗放、产业失衡和环境恶化等一系列问题,国内外学者逐渐将目光聚焦于空间发展的综合效益,城市领域的绩效研究也日渐深入。

2006年韦亚平、赵民首次明确提出“空间绩效”,认为应以人口增长的压力来定义空间结构绩效,并提出通过绩效密度、绩效舒展度、绩效人口梯度和绩效OD比四项指标对空间结构绩效进行测度。随着研究方法与技术的不断改进,陈睿、李雅青等学者结合案例与理论经验,对空间绩效评价体系进行了补充和完善;各学科学者分别从空间结构、土地利用、生态环境、公共服务设施及规划符合度等单一视角进行了指标体系建构,并展开了实证研究。

空间绩效评价研究发展为定量研究城乡空间演化提供了新视角。学者们多认为“城市空间绩效”是指城市空间的综合成效或效果,主要体现在城市社会经济、空间形态、土地利用、交通网络和生态环境等方面,优化空间绩效是提升大都市外围地区空间拓展效益、有效引导空间演化的重要途径。

指标权重:

研究综合运用数据统计法、德尔菲法和因子分析法,并基于客观发展现状构建大都市外围地区空间绩效评价指标体系(表1)。该指标体系主要包括:

① 社会经济系统。该系统既关注经济发展效益,也重视社会服务水平。经济绩效是城市发展的核心驱动力,社会绩效是对城市质量及社会繁荣程度的考核。

② 空间形态系统。空间形态是城市客观实体环境的外在体现,既涵盖城市外部轮廓几何形状和空间拓展趋势的形态绩效,也包括反映城市内部用地斑块集聚程度、空间破碎程度的结构绩效,具体指标选取借用景观生态学指标。

③ 土地利用系统。土地是城市开展一切经济和社会活动的物质基底,如何集约、高效利用土地是空间绩效评价体系需要重点评估的内容。土地利用系统应重点关注用地规模、用地效益和用地效率等方面。

④ 交通组织系统。如何有效缩短时空距离、提高通勤效率和交通可达性是外围地区交通组织系统关注的重点。

⑤ 生态环境系统。该系统作为衡量城市质量和可持续发展能力的重要系统,既要考核城市发展过程中对生活、生产所排放的废弃物及生活垃圾的治理情况,又要关注城市生活环境质量和人居环境建设水平。

为方便数据比较,研究通过“指标预处理—Z-score数据无量纲化—指标同向化—指标贡献度计算”,对原始指标数据进行标准化处理。在此基础上,进一步确定指标权重,采用层次分析法分级构建比较矩阵,并邀请城乡规划、人文地理和社会经济等领域的30多位专家打分进行一致性检验,综合两种方法对空间绩效进行量化评价,确定指标权重。

| 欢迎光临 (http://bbs.caup.net/) |

Powered by Discuz! X3.2 |